人間は毎日、毎時間なにかしらの行動しています。

その行動を事細かく頭で考えて行うことは少なく、当たり前のように行動していることが多いかもしれません。

問題の行動や改善したい行動を変えていくためには、どのような条件や関係性が影響し合ってその行動を促しているかを理解していくことが大切です。

そのような行動を分析する手法が心理学にはあります。

①三項随伴性(ABC分析)

②四項随伴性

③ABCDE分析

④行動随伴性ダイアグラム

の4種類の行動分析をここで紹介したいと思うのですが、それらを理解するためにまずは「行動」と「随伴性」という言葉について説明していきたいと思います。

※「三項随伴性(ABC分析)」と「行動随伴性ダイアグラム」が一般的であり、近年になって「四項随伴性」「ABCDE分析」などの新しい捉え方や分析を行う技法も生まれてきています。

もくじ

随伴性とは何か?

随伴性とは、2つ以上の事象の間の相関関係のことです。

○○があると、○○して、○○という結果になったというように「ある事柄に伴って起こること」を表します。

心理学の行動分析学では、「行動随伴性」という言葉を用います。

この学問や学派では、「行動」とそれに伴う環境と結果にフォーカスしていきます。

そもそも「行動」とは死んでいる人ができないことであり、死人にできることは行動ではないという定義があります。

話す、歩く、勉強する、仕事をするといったことは行動ですが、少し注意が必要なこととして、

①状態を表すもの(~している)

②否定形のもの(~していない)

③受け身(~される・された)

の3つは行動分析学としては行動に含めません。

またその行動は、「具体的である」必要性があります。

行動には大きく分けて「レスポンデント条件づけによる行動」と「オペラント条件づけによる行動」の二つがあります。

「レスポンデント条件づけによる行動」は、暑いと汗が出る、車が飛び出してとっさによけた、といったような生理現象や反射的な行動です。

「オペラント条件づけによる行動」は、報酬を得ようと自発的に行動したり、危険や嫌なことを避けようとして自発的に行動を避けるような行動です。

これから説明していくものは「オペラント条件づけによる行動」によるものとなります。

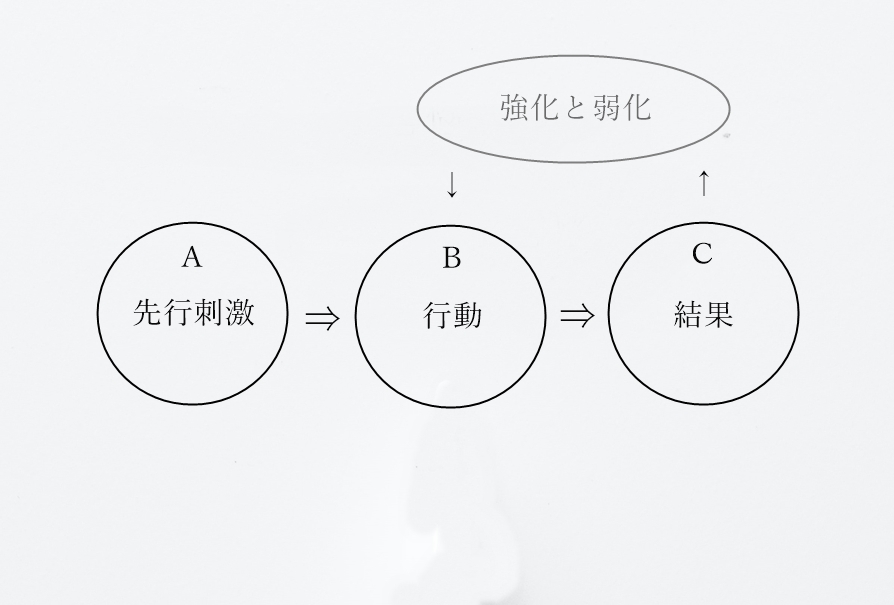

三項随伴性(ABC分析)

「三項随伴性」とは、人間の行動を理解する上で、

①A(Antecedent:先行刺激)

②B(Behavior:行動)

③C(Consequence:結果)

の3つに分けて理解するモデルです。

このモデルから行動を分析することが一般的には多く、「ABC分析」という呼び名が用いられています。

人間だけでなく、動物も含めた行動の理解として一般的なモデルです。

①の先行刺激では、行動を起こす「きっかけ」や「手がかり」になるものです。

外的な要因だと場所や時刻、広告などの環境が該当し、内的な要因では空腹感やイライラなどによって行動を起こすもののことです。

別の言い方で言えば、行動が起きる前の出来事や条件です。

この先行刺激に関して、その刺激があるときに行動が強化されたり(増えたり)、弱化(減ったり)させるものを「弁別刺激(SD)」といいます。(弱化として働く刺激を「弱化の弁別刺激(SDP)」という場合もあります)

弁別とは分けて理解していることで、例えば、食事の時間に音を流してから毎日食事をしている場合、その音を弁別して食事と理解できることです。(まあそんな家はないと思いますが、赤信号で止まる、青信号で進むみたいなことです)

②の行動は、そのきっかけや手がかりにした行動のことを指します。

③の結果は、その行動によって起きた結果のことを表します。

この結果によって行動を増やす(強化)ことや減らす(弱化)ことが起こります。

※「好子」とは欲している嬉しい刺激で、「嫌子」とは避けたい嫌な刺激のことです。

上の図を少しわかりやすく説明すると、

正の強化は、嬉しいこと(好子)が行動後の結果にあって行動が強化(増える)ことです。

正の弱化は、嫌なこと(嫌子)が行動後の結果にあって行動が弱化(減る)ことです。

負の強化は、嫌なこと(嫌子)が行動後の結果に無くなって行動が強化(増える)ことです。

負の弱化は、嬉しいこと(好子)が行動後の結果に無くなって行動が減ることです。

なんだかややこしく感じるのはおそらく「正」と「負」の日本語的なイメージで考えると「正=嬉しいこと、負=嫌いなこと」として勝手に認識してしまうことにあるのではないかと思います。

「正」=出現(上のアンダーラインのあっての部分)、「負」=消失(上のアンダーラインの無くなっての部分)という意味ですので、「出現による強化」とか、「消失による弱化」と言ったほうが分かりやすような気がしますが。。。

とにかく行動は「負(消失)」にアプローチするよりも「正(出現)の強化」によって変化させたり、維持することが有用とされています。

押さえ込んだり、罰があるよりも褒められたり、欲しているものが手に入るほうが人間の行動を変えるには重要だということです。

嫌子や罰が多くなると回避や逃避が多くなり、新しいことにチャレンジしなくなったり、望まれる行動に目が行かなくなってしまうこともあります。

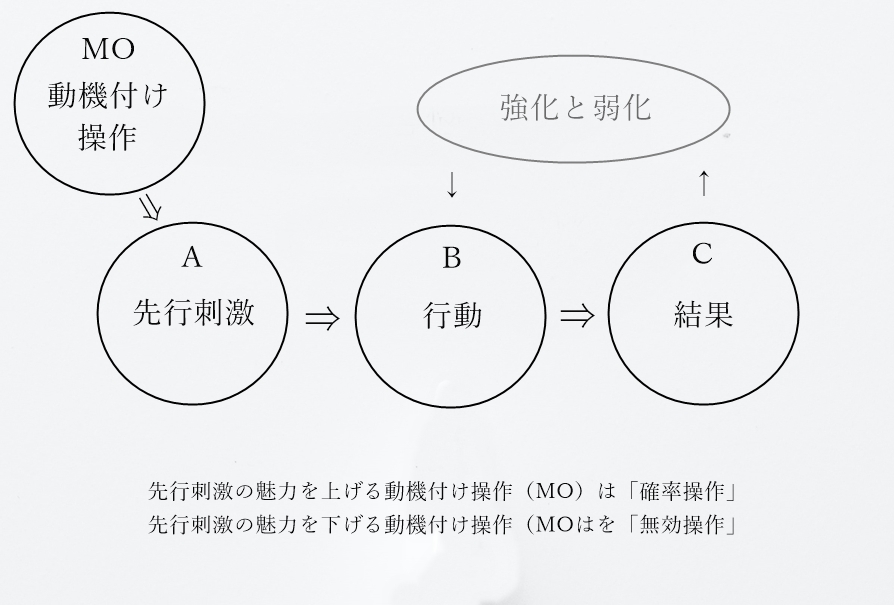

四項随伴性

「四項随伴性」とは、先ほどの 「三項随伴性(ABC分析)」の前に「MO(動機付け操作)」を加えたモデルです。

「MO(Motivating Operation:動機付け操作)」とは、先ほどの「きっかけ」や「手がかり」になる先行刺激の魅力を強めたり、弱めたりするもののことです。

ようするに「どんな時に」その行動が起こりやすくなるか、という動機に関連することです。

例えば「ストレスでイライラしている時に」という状況で先ほどの例のように食事をすると「ドカ食い」につながってしまう、といったことです。

先行刺激の魅力を上げる動機付け操作(MO)を「確立操作」、魅力を下げるものは「無効操作」といいます。

動機付け操作によって魅力が上がったり、下がったりしない先行刺激(A)のことを「刺激デルタ」と言ったりもします。

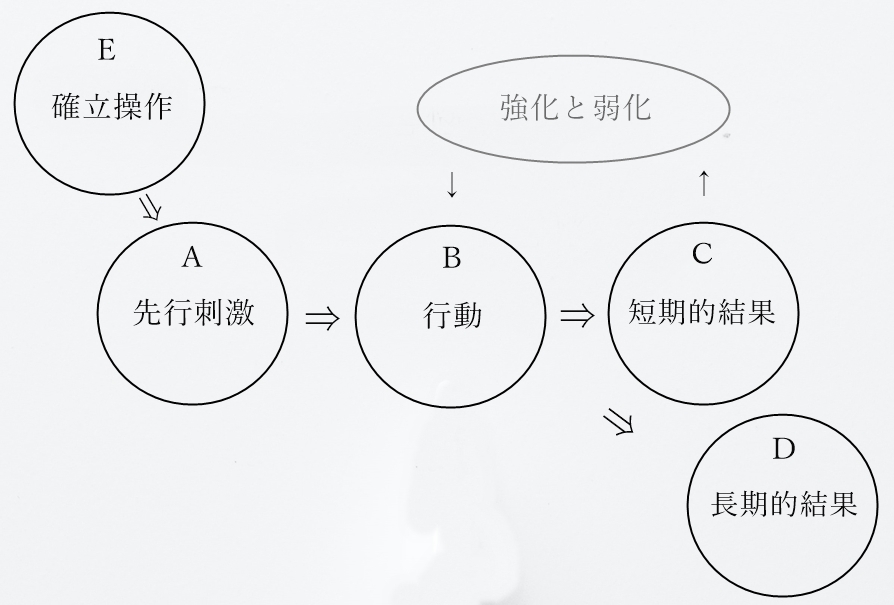

ABCDE分析

「ABCDE分析」とは、「三項随伴性(ABC分析)」の前に「E(Establishing operation:確立操作)」を加え、行動による結果を「短期的結果」と「長期的結果」に分けた考え方です。

※最後に記載している参考文献より引用・参照した、既存の行動分析をより「拡張」したものです。

ここでの確立操作(Establshing Operation)とは、欲する刺激「好子」と避けたい刺激「嫌子」を強めたり、弱めたりするもののことです。

そして間接的に行動に影響を与えます。

※動機付け操作(MO)での「確立操作」とは異なる解釈です。

このABCDE分析の重要なポイントは「短期的結果」と「長期的結果」に分けているところです。

短期的結果ではうまくいっていても長期的にはうまくいっていないことは多くあります。

■社会不安障害での事例(関係フレーム理論から)

「私は出かける事ができない。でかけることは不安をもたらすから」というルールに従って実行すると短期的には正しく判断できているのですが、長期間になると逆効果になってしまうことがしばしばあります。頭では長期的に逆効果になる戦略であることはわかっているのにその行動を行なってしまいます。これは「理解」の問題ではなく、それは短期的戦略はルール支配行動上「正しいことをしている」という結果を得ることからこのような現象が起こるとされています。

人間は行動直後の「強化」によって影響を受けやすいと言われています。

遠い大きな報酬よりも身近にある小さな報酬を得ようとするところもあるのではないでしょうか。

そのため「長期的結果」も視野に入れた行動分析を行うことはクライエントにとって非常に有益であると思われます。

次に別の切り口から行動を分析する方法についても説明していきたいと思います。

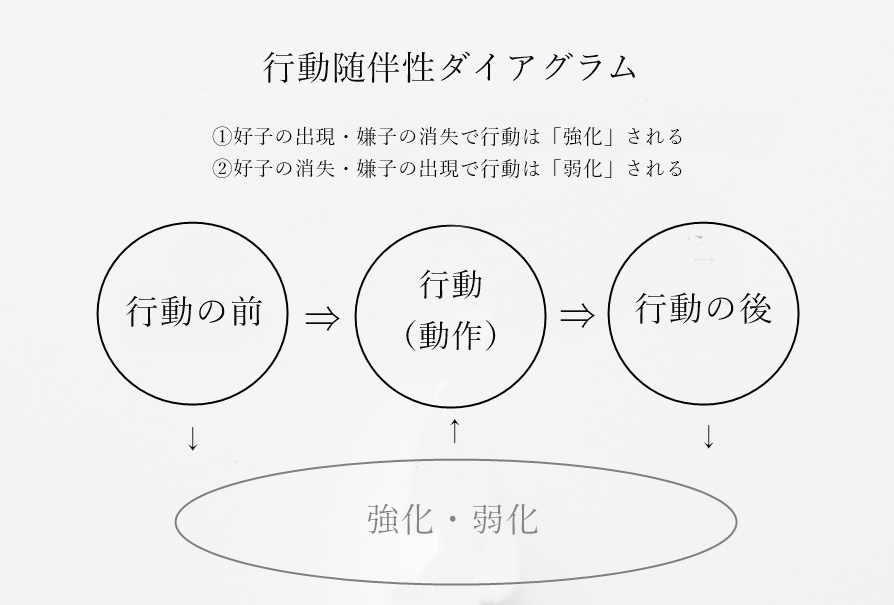

行動随伴性ダイアグラム

行動分析学では問題を考えるときにこの「行動随伴性ダイアグラム」を用います。

行動随伴性ダイアグラムとは、行動の前と後で「好子」と「嫌子」が具体的にどう変化し、問題が起きているかを分析するのに有効な方法です。

※「好子」とは欲している刺激で、「嫌子」とは避けたい刺激のことです。

上図のように「行動の前の条件」と「実際の行動」、そしてその「行動の後の条件」について書いていくことで行動の随伴性が明らかになっていきます。

行動を強化するものとして、

①好子の出現(欲しい刺激が与えられて行動が強化される)

②嫌子の消失(避けたい刺激がなくなることで行動が強化される)

の2つがあり、逆に行動を弱化させるものとして、

①好子の消失(欲しい刺激がなくなることで行動が弱化される)

②嫌子の出現(避けたい刺激が現れることで行動が弱化される)

の2つがあります。

また強化も弱化も起こらない「変化なし」という場合もあります。

行動は、「具体的な動作」など動詞を入れることが重要で、目標や状態、気持ちなどは入れないように書いていきます。

三項随伴性(ABC分析)や四項随伴性、ABCDE分析と同時にこの分析を行うことで、

①何がどのように行動に影響を与えているのか?

②どのようにすれば行動により良い影響を与えるか?

についてより理解が深まりやすくなります。

おわりに

人間の行動を分析する手法を4種類説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?

視覚的に分析できるこれらの分析法は専門家のみならず、一般の方でも少しチャレンジしてもらうと実用的に活かせるものではないでしょうか。

どの分析も優れているところがありますので、どれが最も良いという評価をつけることはなかなかできないものです。

いろいろ分析していくなかでみえてくるものもあるでしょう。

ご覧頂いている方にとって少しでも参考になれば幸いです。

■参考文献

実践家のための認知行動療法テクニックガイド: 行動変容と認知変容のためのキーポイント 鈴木 伸一 (著), 神村 栄一 (著), 坂野 雄二 (監修)

新世代の認知行動療法 熊野宏昭著

応用行動分析学 ジョン・O・クーパー (著), ティモシー・E・ヘロン (著), ウイリアム・L・ヒューワード (著), 中野 良顯 (翻訳)

記事監修

公認心理師 白石

「皆様のお役に立ちますように」