最近よく耳にする「エビデンス」という言葉がありますが、一般的には証拠や根拠という意味があります。

ですので「エビデンスに基づいた○○」という表現もよく耳にする機会も増えていると思います。

ここでは一般の方が知ることによって今後に役立てていただけますように「エビデンス・ベースド・アプローチ(EBA)」について説明していきます。

もくじ

エビデンス・ベースドとは?

エビデンス(Evidence)とは、根拠や証拠という意味で用いられますが、医学的には科学的根拠という意味で用いられます。

ベースド(Based)とは「~に基づく」という意味になりますのでエビデンス・ベースド(Evidence-Based)とは、「科学的根拠に基づいて」という意味になります。

科学的根拠(以下エビデンス)とは、調査や試験などの研究結果から導かれた科学的な根拠や裏付けを意味します。

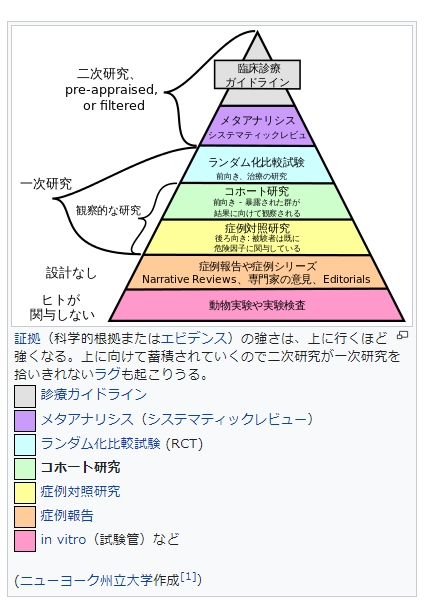

エビデンスには質がそれぞれ有り、エビデンスの質が高いものも低いものもあります。

エビデンスには質のランクは6段階あり、最も質の高い順にこのようになっています。

レベル1 ランダム化比較試験(RCT)の系統的レビューの知見(メタアナリシス)

レベル2 個々のRCTの知見

レベル3 準実験(ランダム化した対照群を有しない臨床研究)

レベル4 観察研究(コホート研究、ケース・コントロール研究)

レベル5 事例集積研究(一般化しにくい)

レベル6 専門家の意見・臨床経験

ランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial:RCT)とは、バイアス(偏り)や交絡因子をできるだけ影響を少なくでき、データの信頼性が高いとされています。

複数の研究の結果を統合してより高い見地から分析するメタアナリシス(メタ分析・メタ解析)が最も信頼性が高いとされています。

上記引用:コホート研究 Wikipedia

テレビや雑誌、書籍などで専門家の独自の意見や事例紹介は一般的なエビデンスとしては質が低く扱われます。

期待による効果である「プラセボ効果」、平均に戻っていく働きの「平均への回帰」、研究以外での内密な投薬や相談を行うなどの「共介入」、時間によって自然に変化する「経時的変化」を除いたそれら以外の効果を調べるのが質の高いエビデンスには不可欠です。

エビデンスは、少しでも多くの患者やクライエントにとって安全で効果のある治療方法を選ぶ際に指針として利用されます。

有効性が確かめられたものではありますが、全ての人間に必ず有効とは断言できないのがエビデンスでもあります。とくに心理領域では、こころという一人一人異なる性質があることも多いことから全てに当てはめることはできませんが、そういう曖昧さがあるためにエビデンスが必要とも言えます。

コクランレビュー

「エビデンスは何より患者や受益者のためのものである」という考え方をもとに創設されたのがコクラン共同計画です。

エビデンスの系統的レビューを作成し、維持してアクセスの可能性を促進することによって人々がヘルスケアについて十分情報を得た上で意思決定をすることを可能にするため「コクランレビュー」が誕生しました。

世界的に信頼されるエビデンスが多いコクラン(Cochrane) レビューでは、ウェブサイトから最新の世界の研究情報を取ることができます。

以下のリンクからエビデンスを探すことができます。

コクランレビューのホームページ(日本語訳)

コクラン・レビュー・サマリー 厚生労働省

MINDSガイドラインライブラリ

エビデンスに基づくアプローチ(EBA)とは?

経験や勘なども大切な要素ではありますが、患者やクライエントの問題に適切であるという妥当性が認められなくてはなりません。

カウンセラー側の臨床経験や勘、学派の考えに固執したり、社会的責任に対する疑問からEBAが発展する流れとなりました。

エビデンスに基づくアプローチ(EBA)とは、信頼のおける科学的根拠に基づいたアプローチを行うことを意味しており、臨床心理におけるEBAはどの問題(疾患)にどのような心理療法が有効であるかが重要とされています。

エビデンス・ベースドには、エビデンスに基づくアプローチ(Evidence-Based Approach:EBA)以外にも

- エビデンスに基づく医療(Evidence-Based Medicine:EBM)

- エビデンスに基づく実践(Evidence-Based Practice:EBP)

- エビデンスに基づく心理臨床(Evidence-Based Psychological Practice:EBPP)

などがあります。

心理職での注意が必要な事項として

- その介入にエビデンスがあるかどうか?

- エビデンスの質が高いか?

- 自分の得意・不得意ではないか?

- 興味や関心が先行していないか?

- 心理的介入が本当に必要か?

- 経験や勘に頼りすぎていないか?

- 安全性はあるのか?

などが考えられます。

エビデンスの注意点

エビデンスの重要性は理解できるものですが、過度に実証データであるエビデンスばかりを重視してしまい、人の心情やコミュニケーションや同意上の問題などに発展しては意味がないものになります。

あまり研究されていない心理療法については研究自体がされていないのでエビデンスがあまりありません。ですのでエビデンスがないから効果もなく、有用ではないと判断するには誤りがあります。

またよく研究されているものは、より多くのエビデンスを得ることにより過剰評価を受けやすい印象となりやすい可能性もあります。

経験や勘、過去の事例の中には、エビデンスで評価できない有用なものが含まれます。臨床の現場では、長年培われてきたものがありますので、エビデンスは重視しながら適切に活かしていくことが大切かもしれません。

ナラティブ・ベースド・アプローチ(NBA)

ナラティブ・ベースド・アプローチ(Narrative-Based Approach)とは、語り・物語に基づくアプローチのことを指します。

患者やクライエントが語る物語に耳を傾けながら関わっていくアプローチ方法です。

臨床心理におけるナラティブは、クライアントと援助者が共同で物語を書き換え

ていくことに活用されたりしています。

エビデンスのEBAは重要ですが、決して万能ではないという認識を元にナラティブ・ベースド・アプローチ(NBA)の重要性も高まっています。

EBAとNBAは対立するものではなく、互いに補完し合った相乗効果により、患者やクライエントがより総合的に質の高い適切な介入・支援が得られることが最も重要といえます。

終わりに

専門的な言葉もたくさんでていましたが、いかがだったでしょうか?

どちらが正しいか?という視点ではなかなか答えがみつかならない世界です。

ある疾患には有効な心理療法でも別の疾患では有効ではないこともあります。

カウンセリングや心理相談では、そういった技法による介入が大事ですが、カウンセラーとの信頼関係や共感性、受容性、協同性なども効果に影響を及ぼすこともわかっております。

「効果」はとても多くの要素が複雑に絡み合って織り成しています。

その複雑さの中で一つの指針としてエビデンスは参考になります。

少しでも参考になれば幸いです。

■参考文献・参考サイト

心理職のためのエビデンス・ベイスド・プラクティス 原田隆之

公認心理士 現任者講習会テキスト 日本心理研修センター

ナラティブとエビデンスの関係性をめぐる一考察 奥 野 雅 子

記事監修

公認心理師 白石

「皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと思っています」